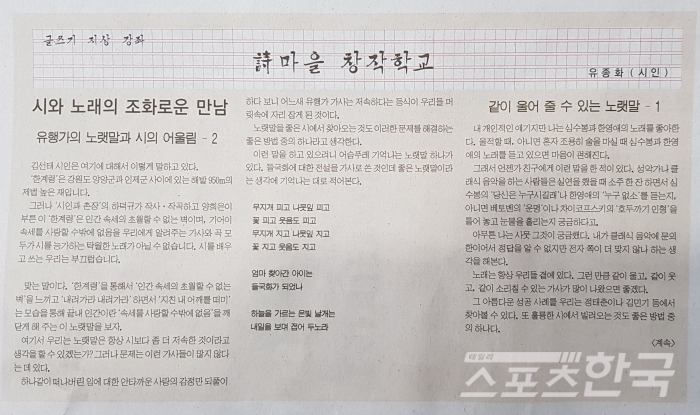

[데일리스포츠한국 유종화 기자] 유행가의 노랫말과 시의 어울림 – 2

김선태 시인은 여기에 대해서 이렇게 말하고 있다.

‘한계령’은 강원도 양양군과 인제군 사이에 있는 해발 950m의 제법 높은 재입니다.

그러나 ‘시인과 촌장’의 하덕규가 작사·작곡하고 양희은이 부른 이 ‘한계령’은 인간 속세의 초월할 수 없는 벽이며, 기어이 속세를 사랑할 수밖에 없음을 우리에게 알려주는 가사와 곡 모두가 시를 능가하는 탁월한 노래가 아닐 수 없습니다. 시를 배우고 쓰는 우리는 부끄럽습니다.

맞는 말이다. ‘한계령’을 통해서 ‘인간 속세의 초월할 수 없는 벽’을 느끼고 ‘내려가라 내려가라’ 하면서 ‘지친 내 어깨를 떠미’는 모습을 통해 끝내 인간이란 ‘속세를 사랑할 수밖에 없음’을 깨닫게 해 주는 이 노랫말을 보자.

여기서 우리는 노랫말은 항상 시보다 좀 더 저속한 것이라고 생각을 할 수 있겠는가? 그러나 문제는 이런 가사들이 많지 않다는 데 있다.

하나같이 떠나버린 임에 대한 안타까운 사랑의 감정만 되풀이 하다 보니 어느새 유행가 가사는 저속하다는 등식이 우리들 머릿속에 자리 잡게 된 것이다.

노랫말을 좋은 시에서 찾아오는 것도 이러한 문제를 해결하는 좋은 방법 중의 하나라고 생각한다.

이런 말을 하고 있으려니 어슴푸레 기억나는 노랫말 하나가 있다. 들국화에 대한 전설을 가사로 쓴 것인데 좋은 노랫말이라는 생각에 기억나는 대로 적어본다.

무지개 피고 나뭇잎 피고

꽃 피고 웃음도 피고

무지개 지고 나뭇잎 지고

꽃 지고 웃음도 지고

엄마 찾아간 아이는

들국화가 되었나

하늘을 가르는 은빛 날개는

내일을 보며 접어 두노라

같이 울어 줄 수 있는 노랫말 - 1

내 개인적인 얘기지만 나는 심수봉과 한영애의 노래를 좋아한다. 울적할 때, 아니면 혼자 조용히 술을 마실 때 심수봉과 한영애의 노래를 듣고 있으면 마음이 편해진다.

그래서 언젠가 친구에게 이런 말을 한 적이 있다. 성악가나 클래식 음악을 하는 사람들은 실연을 했을 때 소주 한 잔 하면서 심수봉의 ‘당신은 누구시길래’나 한영애의 ‘누구 없소’를 듣는지, 아니면 베토벤의 ‘운명’이나 차이코프스키의 ‘호두까기 인형’을 틀어 놓고 눈물을 흘리는지 궁금하다고.

아무튼 나는 사뭇 그것이 궁금했다. 내가 클래식 음악에 문외한이어서 정답을 알 수 없지만 전자 쪽이 더 맞지 않나 하는 생각을 해본다.

노래는 항상 우리들 곁에 있다. 그런 만큼 같이 울고, 같이 웃고, 같이 소리칠 수 있는 가사가 많이 나왔으면 좋겠다.

그 아름다운 성공 사례를 우리는 정태춘이나 김민기 등에서 찾아볼 수 있다. 또 훌륭한 시에서 빌려오는 것도 좋은 방법 중의 하나다.<계속>