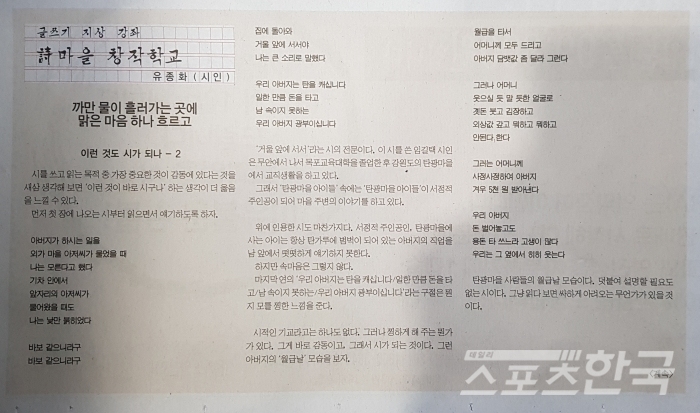

[데일리스포츠한국 유종화 기자] 이런 것도 시가 되나 - 2

시를 쓰고 읽는 목적 중 가장 중요한 것이 감동에 있다는 것을 새삼 생각해 보면 ‘이런 것이 바로 시구나’ 하는 생각이 더 옳음을 느낄 수 있다.

먼저 첫 장에 나오는 시부터 읽으면서 얘기하도록 하자.

아버지가 하시는 일을

외가 마을 아저씨가 물었을 때

나는 모른다고 했다

기차 안에서

앞자리의 아저씨가

물어왔을 때도

나는 낯만 붉히었다

바보 같으니라구

바보 같으니라구

집에 돌아와

거울 앞에 서서야

나는 큰 소리로 말했다

우리 아버지는 탄을 캐십니다

일한 만큼 돈을 타고

남 속이지 못하는

우리 아버지 광부이십니다

‘거울 앞에 서서’라는 시의 전문이다. 이 시를 쓴 임길택 시인은 무안에서 나서 목포교육대학을 졸업한 후 강원도의 탄광마을에서 교직생활을 하고 있다.

그래서 ‘탄광마을 아이들’ 속에는 ‘탄광마을 아이들’이 서정적 주인공이 되어 마을 주변의 이야기를 하고 있다.

위에 인용한 시도 마찬가지다. 서정적 주인공인, 탄광마을에 사는 아이는 항상 탄가루에 범벅이 되어 있는 아버지의 직업을 남 앞에서 떳떳하게 얘기하지 못한다.

하지만 속마음은 그렇지 않다.

마지막 연의 ‘우리 아버지는 탄을 캐십니다/일한 만큼 돈을 타고/남 속이지 못하는/우리 아버지 광부이십니다’라는 구절은 뭔지 모를 찡한 느낌을 준다.

시적인 기교라고는 하나도 없다. 그러나 찡하게 해 주는 뭔가가 있다. 그게 바로 감동이고, 그래서 시가 되는 것이다. 그런 아버지의 ‘월급날’ 모습을 보자.

월급을 타서

어머니께 모두 드리고

아버지 담뱃값 좀 달라 그런다

그러나 어머니

웃으실 듯 말 듯한 얼굴로

곗돈 붓고 김장하고

외상값 갚고 뭐하고 뭐하고

안된다 한다

그러는 어머니께

사정사정하여 아버지

겨우 5천 원 받아낸다

우리 아버지

돈 벌어놓고도

용돈 타 쓰느라 고생이 많다

우리는 그 옆에서 히히 웃는다

탄광마을 사람들의 월급날 모습이다. 덧붙여 설명할 필요도 없는 시이다. 그냥 읽다 보면 싸하게 아려오는 무언가가 있을 것이다. <계속>