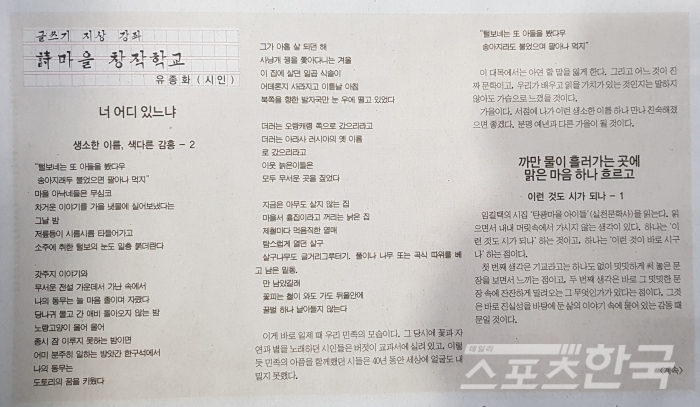

[데일리스포츠한국 유종화 기자] 생소한 이름, 색다른 감흥 - 2

“털보네는 또 아들을 봤다우

송아지래두 불었으면 팔아나 먹지”

마을 아낙네들은 무심코

차거운 이야기를 가을 냇물에 실어보냈다는

그날 밤

저릎등이 시름시름 타들어가고

소주에 취한 털보의 눈도 일층 붉더란다

갓주지 이야기와

무서운 전설 가운데서 가난 속에서

나의 동무는 늘 마음 졸이며 자랐다

당나귀 몰고 간 애비 돌아오지 않는 밤

노랑고양이 울어 울어

종시 잠 이루지 못하는 밤이면

어미 분주히 일하는 방앗간 한구석에서

나의 동무는

도토리의 꿈을 키웠다

그가 아홉 살 되던 해

사냥개 꿩을 쫓아다니는 겨울

이 집에 살던 일곱 식솔이

어데론지 사라지고 이튿날 아침

북쪽을 향한 발자국만 눈 우에 떨고 있었다

더러는 오랑캐령 쪽으로 갔으리라고

더러는 아라사 러시아의 옛 이름

로 갔으리라고

이웃 늙은이들은

모두 무서운 곳을 짚었다

지금은 아무도 살지 않는 집

마을서 흉집이라고 꺼리는 낡은 집

제철마다 먹음직한 열매

탐스럽게 열던 살구

살구나무도 글거리그루터기. 풀이나 나무 또는 곡식 따위를 베고 남은 밑동.

만 남았길래

꽃피는 철이 와도 가도 뒤울안에

꿀벌 하나 날아들지 않는다

이게 바로 일제 때 우리 민족의 모습이다. 그 당시에 꽃과 자연과 별을 노래하던 시인들은 버젓이 교과서에 실려 있고, 이렇듯 민족의 아픔을 함께했던 시들은 40년 동안 세상에 얼굴도 내밀지 못했다.

“털보네는 또 아들을 봤다우

송아지라도 불었으며 팔아나 먹지”

이 대목에서는 아연 할 말을 잃게 한다. 그리고 어느 것이 진짜 문학이고, 우리가 배우고 읽을 가치가 있는 것인지는 말하지 않아도 가슴으로 느꼈을 것이다.

가을이다. 서점에 나가 이런 생소한 이름 하나 만나 친숙해졌으면 좋겠다. 분명 예년과 다른 가을이 될 것이다.

까만 물이 흘러가는 곳에 맑은 마음 하나 흐르고

이런 것도 시가 되나 - 1

임길택의 시집 ‘탄광마을 아이들’(실천문학사)을 읽는다. 읽으면서 내내 머릿속에서 가시지 않는 생각이 있다. 하나는 ‘이런 것도 시가 되나’ 하는 것이고, 하나는 ‘이런 것이 바로 시구나’ 하는 점이다.

첫 번째 생각은 기교라고는 하나도 없이 밋밋하게 써 놓은 문장을 보면서 느끼는 점이고, 두 번째 생각은 바로 그 밋밋한 문장 속에 잔잔하게 밀려오는 그 무엇인가가 있다는 점이다. 그것은 바로 진실성을 바탕에 둔 삶의 이야기 속에 묻어 있는 감동 때문일 것이다.<계속>