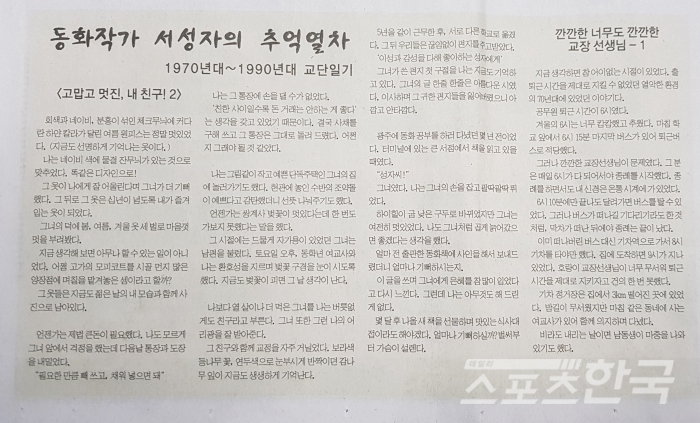

[데일리스포츠한국 서성자 기자] 회색과 네이비, 분홍이 섞인 체크무늬에 커다란 하얀 칼라가 달린 여름 원피스는 정말 멋있었다. (지금도 선명하게 기억나는 옷이다.)

나는 네이비 색에 물결 잔무늬가 있는 것으로 맞추었다. 똑같은 디자인으로!

그 옷이 나에게 잘 어울린다며 그녀가 더 기뻐했다. 그 뒤로 그 옷은 십년이 넘도록 내가 즐겨 입는 옷이 되었다.

그녀의 덕에 봄, 여름, 겨울 옷 세 벌로 마음껏 멋을 부려봤다.

지금 생각해 보면 아무나 할 수 있는 일이 아니었다. 어쩜 고가의 모피코트를 시골 먼지 많은 양장점에 며칠을 맡겨놓은 셈이라고 할까?

그 옷들은 지금도 젊은 날의 내 모습과 함께 사진으로 남아있다.

언젠가는 제법 큰돈이 필요했다. 나도 모르게 그녀 앞에서 걱정을 했는데 다음날 통장과 도장을 내밀었다.

“필요한 만큼 빼 쓰고, 채워 넣으면 돼”

나는 그 통장에 손을 댈 수가 없었다.

‘친한 사이일수록 돈 거래는 안하는 게 좋다’ 는 생각을 갖고 있었기 때문이다. 결국 사채를 구해 쓰고 그 통장은 그대로 돌려 드렸다. 어쩐지 그래야 될 것 같았다.

나는 그림같이 작고 예쁜 단독주택인 그녀의 집에 놀러가기도 했다. 현관에 놓인 수반의 조약돌이 예쁘다고 감탄했더니 선뜻 나눠주기도 했다.

언젠가는 쌍계사 벚꽃이 멋있다는데 한 번도 가보지 못했다는 말을 했다.

그 시절에는 드물게 자가용이 있었던 그녀는 남편을 불렀다. 토요일 오후, 동학년 여교사와 나는 환호성을 지르며 벚꽃 구경을 눈이 시도록 했다. 지금도 벚꽃이 피면 그 날 생각이 난다.

나보다 열 살이나 더 먹은 그녀를 나는 버릇없게도 친구라고 부른다. 그녀 또한 그런 나의 어리광을 잘 받아준다.

그 친구와 함께 교정을 자주 거닐었다. 보라색 등나무 꽃, 연두색으로 눈부시게 반짝이던 감나무 잎이 지금도 생생하게 기억난다.

5년을 같이 근무한 후, 서로 다른 학교로 옮겼다. 그 뒤 우리들은 끊임없이 편지를 주고받았다.

‘이성과 감성을 다해 좋아하는 성자에게’

그녀가 쓴 편지 첫 구절을 나는 지금도 기억하고 있다. 그녀의 글 한줄 한줄은 아름다운 시였다. 이사하며 그 귀한 편지들을 잃어버렸으니 아깝고 안타깝다.

광주에 동화 공부를 하러 다녔던 몇 년 전이었다. 터미널에 있는 큰 서점에서 책을 읽고 있을 때였다.

“성자씨!”

그녀였다. 나는 그녀의 손을 잡고 팔딱팔딱 뛰었다.

하이힐이 굽 낮은 구두로 바뀌었지만 그녀는 여전히 멋있었다. 나도 그녀처럼 곱게 늙어갔으면 좋겠다는 생각을 했다.

얼마 전 출판한 동화책에 사인을 해서 보내드렸더니 얼마나 기뻐하시는지.

이 글을 쓰며 그녀에게 은혜를 참 많이 입었다고 다시 느낀다. 그런데 나는 아무것도 해 드린 게 없다.

몇 달 후 나올 새 책을 선물하며 맛있는 식사대접이라도 해야겠다. 얼마나 기뻐하실까? 벌써부터 가슴이 설렌다.

깐깐한 너무도 깐깐한

교장 선생님 - 1

지금 생각하면 참 어이없는 시절이 있었다. 출퇴근 시간을 제대로 지킬 수 없었던 열악한 환경의 70년대에 있었던 이야기다.

공무원 퇴근 시간이 6시였다.

겨울의 6시는 너무 캄캄했고 추웠다. 마침 학교 앞에서 6시 15분 마지막 버스가 있어 퇴근버스로 적당했다.

그러나 깐깐한 교장선생님이 문제였다. 그 분은 매일 6시가 다 되어서야 종례를 시작했다. 종례를 하면서도 내 신경은 온통 시계에 가 있었다.

6시 10분에만 끝나도 달려가면 버스를 탈 수 있었다. 그러나 버스가 떠나길 기다리기라도 한 것처럼, 막차가 떠난 뒤에야 종례는 끝이 났다.

이미 떠나버린 버스 대신 기차역으로 가서 8시 기차를 타야만 했다. 집에 도착하면 9시가 지나 있었다. 호랑이 교장선생님이 너무 무서워 퇴근 시간을 제대로 지키자고 건의 한 번 못했다.

기차 정거장은 집에서 3km 떨어진 곳에 있었다. 밤길이 무서웠지만 마침 같은 동네에 사는 여교사가 있어 함께 의지하며 다녔다.

비라도 내리는 날이면 남동생이 마중을 나와 있기도 했다.