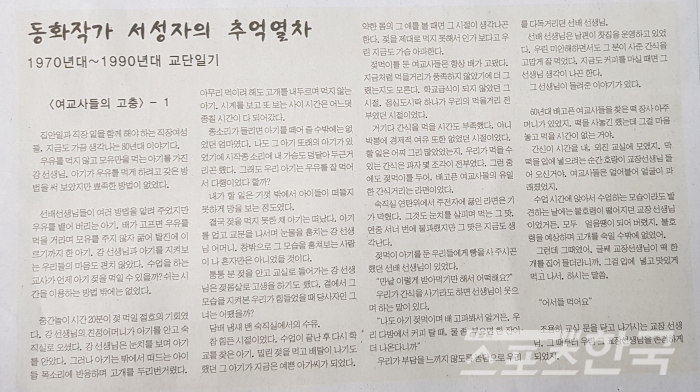

[데일리스포츠한국 서성자 기자] 집안일과 직장 일을 함께 해야 하는 직장여성들, 지금도 가끔 생각나는 80년대 이야기다.

우유를 먹지 않고 모유만을 먹는 아기를 가진 강 선생님. 아기가 우유를 먹게 하려고 갖은 방법을 써 보았지만 뾰족한 방법이 없었다.

선배선생님들이 여러 방법을 알려 주었지만 우유를 뱉어 버리는 아기. 배가 고프면 우유를 먹을 거라며 모유를 주지 않자 굶어 탈진에 이르기까지 한 아기. 강 선생님과 아기를 지켜보는 우리들의 마음도 편치 않았다. 수업을 하는 교사가 언제 아기 젖을 먹일 수 있을까? 쉬는 시간을 이용하는 방법 밖에는 없었다.

중간놀이 시간 20분이 젖 먹일 절호의 기회였다. 강 선생님의 친정어머니가 아기를 안고 숙직실로 오셨다. 강 선생님은 눈치를 보며 아기를 안았다. 그러나 아기는 밖에서 떠드는 아이들 목소리에 반응하며 고개를 두리번거렸다. 아무리 먹이려 해도 고개를 내두르며 먹지 않는 아기. 시계를 보고 또 보는 사이 시간은 어느덧 종칠 시간이 다 되어갔다.

종소리가 들리면 아기를 떼어 줄 수밖에는 없었던 엄마였다. 나도 그 아기 또래의 아기가 있었기에 시작종 소리에 내 가슴도 덩달아 두근거리곤 했다. 그래도 우리 아기는 우유를 잘 먹어서 다행이었다 할까?

내가 할 일은 기껏 밖에서 아이들이 떠들지 못하게 망을 보는 정도였다.

결국 젖을 먹지 못한 채 아기는 떠났다. 아기를 업고 교문을 나서며 눈물을 훔치는 강 선생님 어머니. 창밖으로 그 모습을 훔쳐보는 사람이 나 혼자만은 아니었을 것이다.

퉁퉁 분 젖을 안고 교실로 들어가는 강 선생님은 젖몸살로 고생을 하기도 했다. 곁에서 그 모습을 지켜본 우리가 힘들었을 때 당사자인 그녀는 어땠을까?

담배 냄새 밴 숙직실에서의 수유.

참 힘든 시절이었다. 수업이 끝난 후 다시 학교를 찾은 아기. 밀린 젖을 먹고 배탈이 나기도 했던 그 아기가 지금은 예쁜 아가씨가 되었다. 약한 몸의 그 애를 볼 때면 그 시절이 생각나곤 한다. 젖을 제대로 먹지 못해서 인가 보다고 우린 지금도 가슴 아파한다.

젖먹이를 둔 여교사들은 항상 배가 고팠다. 지금처럼 먹을거리가 풍족하지 않았기에 더 그랬는지도 모른다. 학교급식이 되지 않았던 그 시절. 점심도시락 하나가 우리의 먹을거리 전부였던 시절이었다.

거기다 간식을 먹을 시간도 부족했다. 아니 박봉에 경제적 여유 또한 없었던 시절이었다. 할 일은 어찌 그리 많았었는지. 우리가 먹을 수 있는 간식은 과자 몇 조각이 전부였다. 그런 중에도 젖먹이를 두어, 배고픈 여교사들의 유일한 간식거리는 라면이었다.

숙직실 연탄위에서 주전자에 끓인 라면은 기가 막혔다. 그것도 눈치를 살피며 먹는 그 맛. 연중 서너 번에 불과했지만 그 맛은 지금도 생각난다.

젖먹이 아기를 둔 우리들에게 빵을 사 주시곤 했던 선배 선생님이 있었다.

“만날 이렇게 받아먹기만 해서 어떡해요?”

우리가 간식을 사기라도 하면 선생님이 웃으며 하는 말이 있다.

“나도 아기 젖먹이며 배 고파봐서 알거든. 우리 다방에서 커피 탈 때, 물 좀 부으면 한 잔이 더 나온다니까”

우리가 부담을 느끼지 않도록 농담으로 우리를 다독거리던 선배 선생님.

선배 선생님은 남편이 찻집을 운영하고 있었다. 우린 미안해하면서도 그 분이 사준 간식을 고맙게 잘 먹었다. 지금도 커피를 마실 때면 그 선생님 생각이 나곤 한다.

그 선생님이 들려준 이야기가 있다.

60년대 배고픈 여교사들을 찾은 떡 장사 아주머니가 있었지. 떡을 사놓긴 했는데 그걸 마음 놓고 먹을 시간이 없는 거야.

간신이 시간을 내, 외진 교실에 모였지. 막 떡을 입에 넣으려는 순간 호랑이 교장선생님 들어 오신거야. 여교사들은 얼어붙어 얼굴이 파래졌었지.

수업 시간에 앉아서 수업하는 모습이라도 발견하는 날에는 불호령이 떨어지던 교장 선생님이었거든. 모두 얼음땡이 되어 버렸지. 불호령을 예상하며 고개를 숙일 수밖에 없었어.

그런데 그때였어. 글쎄 교장선생님이 떡 한 개를 집어 들더라니까. 그걸 입에 넣고 맛있게 먹고 나서. 하시는 말씀.

“어서들 먹어요”

조용히 교실 문을 닫고 나가시는 교장 선생님. 그 때부터 우린 그 교장선생님을 존경하게 되었지.