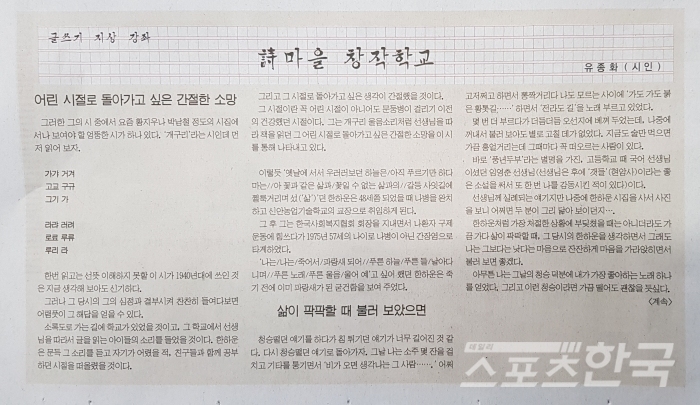

[데일리스포츠한국 유종화 기자] 그러한 그의 시 중에서 요즘 황지우나 박남철 정도의 시집에서나 보여야 할 엉뚱한 시가 하나 있다. ‘개구리’라는 시인데 먼저 읽어 보자.

가갸 거겨

고교 구규

그기 가

라랴 러려

로료 루류

루리 라

한번 읽고는 선뜻 이해하지 못할 이 시가 1940년대에 쓰인 것은 지금 생각해 보아도 신기하다.

그러나 그 당시의 그의 심정과 결부시켜 찬찬히 들여다보면 어렴풋이 그 해답을 얻을 수 있다.

소록도로 가는 길에 학교가 있었을 것이고, 그 학교에서 선생님을 따라서 글을 읽는 아이들의 소리를 들었을 것이다. 한하운은 문득 그 소리를 듣고 자기가 어렸을 적, 친구들과 함께 공부하던 시절을 떠올렸을 것이다.

그리고 그 시절로 돌아가고 싶은 생각이 간절했을 것이다.

그 시절이란 꼭 어린 시절이 아니어도 문둥병이 걸리기 이전의 건강했던 시절이다. 그는 개구리 울음소리처럼 선생님을 따라 책을 읽던 그 어린 시절로 돌아가고 싶은 간절한 소망을 이 시를 통해 나타내고 있다.

이렇듯 ‘옛날에 서서 우러러보던 하늘은/아직 푸르기만 하다마는//아 꽃과 같은 삶과/꽃일 수 없는 삶과의//갈등 사잇길에 쩔룩거리며 섰(‘삶’)’던 한하운은 48세쯤 되었을 때 나병을 완치하고 신안농업기술학교의 교장으로 취임하게 된다.

그 후 그는 한국사회복지협회 회장을 지내면서 나환자 구제 운동에 힘쓰다가 1975년 57세의 나이로 나병이 아닌 간장염으로 타계하였다.

‘나는/나는/죽어서/파랑새 되어//푸른 하늘/푸른 들/날아다니며//푸른 노래/푸른 울음/울어 예’고 싶어 했던 한하운은 죽기 전에 이미 파랑새가 된 굳건함을 보여 주었다.

삶이 팍팍할 때 불러 보았으면

청승떨던 얘기를 하다가 침 튀기던 얘기가 너무 길어진 것 같다. 다시 청승떨던 얘기로 돌아가자. 그날 나는 소주 몇 잔을 걸치고 기타를 퉁기면서 ‘비가 오면 생각나는 그 사람…….’ 어쩌고저쩌고 하면서 뽕짝거리다 나도 모르는 사이에 ‘가도 가도 붉은 황톳길……’ 하면서 ‘전라도 길’을 노래 부르고 있었다.

몇 번 더 부르다가 더듬더듬 오선지에 베껴 두었는데, 나중에 꺼내서 불러 보아도 별로 고칠 데가 없었다. 지금도 술만 먹으면 가끔 흥얼거리는데 그때마다 꼭 떠오르는 사람이 있다.

바로 ‘풍년두부’라는 별명을 가진, 고등학교 때 국어 선생님이셨던 임영춘 선생님(선생님은 후에 ‘갯들’(현암사)이라는 좋은 소설을 써서 또 한 번 나를 감동시킨 적이 있다)이다.

선생님께 실례되는 얘기지만 나중에 한하운 시집을 사서 사진을 보니 어쩌면 두 분이 그리 닮아 보이던지….

한하운처럼 가장 처절한 상황에 부딪쳤을 때는 아니더라도 가끔 가다 삶이 팍팍할 때, 그 당시의 한하운을 생각하면서 그래도 나는 그보다는 낫다는 마음으로 잔잔하게 마음을 가라앉히면서 불러 보면 좋겠다.

아무튼 나는 그날의 청승 덕분에 내가 가장 좋아하는 노래 하나를 얻었다. 그리고 이런 청승이라면 가끔 떨어도 괜찮을 듯싶다.<계속>