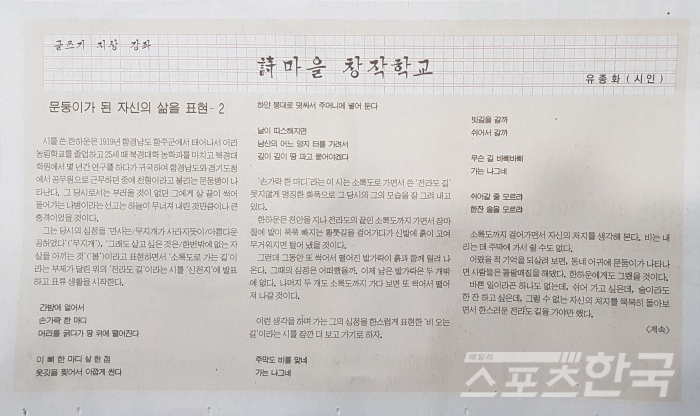

[데일리스포츠한국 유종화 기자] 시를 쓴 한하운은 1919년 함경남도 함주군에서 태어나서 이리농림학교를 졸업하고 25세 때 북경대학 농학과를 마치고 북경대학원에서 몇 년간 연구를 하다가 귀국하여 함경남도와 경기도청에서 공무원으로 근무하던 중에 천형이라고 불리는 문둥병이 나타난다. 그 당시로서는 부러울 것이 없던 그에게 살 끝이 썩어 들어가는 나병이라는 선고는 하늘이 무너져 내린 것만큼이나 큰 충격이었을 것이다.

그는 당시의 심정을 ‘만사는/무지개가 사라지듯이/아름다운 공허였다’(‘무지개’), ‘그래도 살고 싶은 것은/한번밖에 없는 자살을 아끼는 것’(‘봄’)이라고 표현하면서 ‘소록도로 가는 길’이라는 부제가 달린 위의 ‘전라도 길’이라는 시를 ‘신천지’에 발표하고 표류 생활을 시작한다.

간밤에 얼어서

손가락 한 마디

머리를 긁다가 땅 위에 떨어진다

이 뼈 한 마디 살 한 점

옷깃을 찢어서 아깝게 싼다

하얀 붕대로 덧싸서 주머니에 넣어 둔다

날이 따스해지면

남산의 어느 양지 터를 가려서

깊이 깊이 땅 파고 묻어야겠다

‘손가락 한 마디’라는 이 시는 소록도로 가면서 쓴 ‘전라도 길’ 못지않게 명징한 화폭으로 그 당시의 그의 모습을 잘 그려 내고 있다.

한하운은 천안을 지나 전라도의 끝인 소록도까지 가면서 장마철에 발이 푹푹 빠지는 황톳길을 걸어가다가 신발에 흙이 고여 무거워지면 털어 냈을 것이다.

그런데 그동안 또 썩어서 떨어진 발가락이 흙과 함께 털려 나온다. 그때의 심정은 어떠했을까. 이제 남은 발가락은 두 개밖에 없다. 나머지 두 개도 소록도까지 가다 보면 또 썩어서 떨어져 나갈 것이다.

이런 생각을 하며 가는 그의 심정을 한스럽게 표현한 ‘비 오는 길’이라는 시를 잠깐 더 보고 가기로 하자.

주막도 비를 맞네

가는 나그네

빗길을 갈까

쉬어서 갈까

무슨 길 바삐바삐

가는 나그네

쉬어갈 줄 모르랴

한잔 술을 모르랴

소록도까지 걸어가면서 자신의 처지를 생각해 본다. 비는 내리는 데 주막에 가서 쉴 수도 없다.

어렸을 적 기억을 되살려 보면, 동네 어귀에 문둥이가 나타나면 사람들은 돌팔매질을 해댔다. 한하운에게도 그랬을 것이다.

바쁜 일이라곤 하나도 없는데, 쉬어 가고 싶은데, 술이라도 한 잔 하고 싶은데, 그럴 수 없는 자신의 처지를 묵묵히 돌아보면서 한스러운 전라도 길을 가야만 했다.<계속>