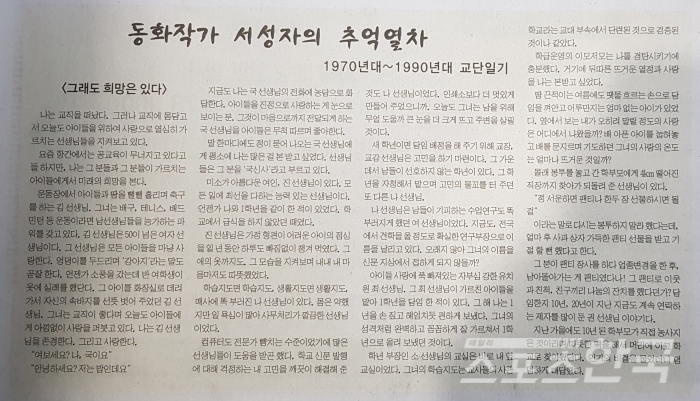

[데일리스포츠한국 서성자 기자] 나는 교직을 떠났다. 그러나 교직에 몸담고서 오늘도 아이들을 위하여 사랑으로 열심히 가르치는 선생님들을 지켜보고 있다.

요즘 항간에서는 공교육이 무너지고 있다고들 하지만, 나는 그 분들과 그 분들이 가르치는 아이들에게서 미래의 희망을 본다.

운동장에서 아이들과 땀을 뻘뻘 흘리며 축구를 하는 김 선생님. 그녀는 배구, 테니스, 배드민턴 등 운동이라면 남선생님들을 능가하는 파워를 갖고 있다. 김 선생님은 50이 넘은 여자 선생님이다. 그 선생님은 모든 아이들을 마냥 사랑한다. 엉덩이를 두드리며 ‘강아지’라는 말도 곧잘 한다. 언젠가 소풍을 갔는데 반 여학생이 옷에 실례를 했단다. 그 아이를 화장실로 데려 가서 자신의 속바지를 선뜻 벗어 주었던 김 선생님. 그녀는 교직이 좋다며 오늘도 아이들에게 아낌없이 사랑을 퍼붓고 있다. 나는 김 선생님을 존경한다. 그리고 사랑한다.

“여보세요? 나, 국이요”

“안녕하세요? 저는 밥인데요”

지금도 나는 국 선생님의 전화에 농담으로 화답한다. 아이들을 진정으로 사랑하는 게 눈으로 보이는 분. 그것이 마음으로까지 전달되게 하는 국 선생님을 아이들은 무척 따르며 좋아한다.

말 한마디에도 정이 묻어 나오는 국 선생님에게 평소에 나는 많은 걸 본 받고 싶었다. 선생님들은 그 분을 ‘국신사’라고 부르고 있다.

미소가 아름다운 여인, 진 선생님이 있다. 모든 일에 최선을 다하는 능력 있는 선생님이다. 언젠가 나와 1학년을 같이 한 적이 있었다. 학교에서 급식을 하지 않았던 때였다.

진 선생님은 가정 형편이 어려운 아이의 점심을 일 년 동안 하루도 빠짐없이 챙겨 먹였다. 그 애의 옷까지도. 그 모습을 지켜보며 내내 내 마음마저도 따뜻했었다.

학습지도면 학습지도, 생활지도면 생활지도, 매사에 똑 부러진 나 선생님이 있다. 몸은 약했지만 일 욕심이 많아 사무처리가 깔끔한 선생님이었다.

컴퓨터도 전문가 뺨치는 수준이었기에 많은 선생님들이 도움을 받곤 했다. 학교 신문 발행에 대해 걱정하는 내 고민을 깨끗이 해결해 준 것도 나 선생님이었다. 인쇄소보다 더 멋있게 만들어 주었으니까. 오늘도 그녀는 남을 위해 무얼 도울까 큰 눈을 더 크게 뜨고 주변을 살필 것이다.

새 학년이면 담임 배정을 해 주기 위해 교장, 교감 선생님은 고민을 하기 마련이다. 그 가운데서 남들이 선호하지 않는 학년이 있다. 그 학년을 자청해서 맡으며 고민의 물꼬를 터 주던 또 다른 나 선생님.

나 선생님은 남들이 기피하는 수업연구도 똑 부러지게 했던 여 선생님이었다. 지금도, 전국에서 견학을 올 정도로 확실한 연구부장으로 이름을 날리고 있다. 오래지 않아 그녀의 이름을 신문 지상에서 접하게 되지 않을까?

아이들 사랑에 푹 빠져있는 자부심 강한 유치원 최 선생님. 그 최 선생님이 가르친 아이들을 맡아 1학년을 담임 한 적이 있다. 그 해 나는 1년을 손 짚고 헤엄치듯 편하게 보냈다. 그녀의 성격처럼 완벽하고 꼼꼼하게 잘 가르쳐서 1학년으로 올려 보냈던 것이다.

학년 부장인 소 선생님의 교실은 바로 내 옆 교실이었다. 그녀의 학습지도는 교사들의 사관학교라는 교대 부속에서 단련된 것으로 검증된 것이나 같았다.

학급운영의 이모저모는 나를 경탄시키기에 충분했다. 거기에 뒤따른 뜨거운 열정과 사랑을 나는 본받고 싶었다.

땀 끈적이는 여름에도 땟물 흐르는 손으로 담임을 껴안고 어루만지는 엄마 없는 아이가 있었다. 옆에서 보는 내가 오히려 말릴 정도의 사랑은 어디에서 나왔을까? 배 아픈 아이를 눕혀놓고 배를 문지르며 기도하던 그녀의 사랑의 온도는 얼마나 뜨거운 것일까?

몰래 봉투를 놓고 간 학부모에게 4km 떨어진 직장까지 찾아가 되돌려 준 선생님이 있다.

“정 서운하면 팬티나 한두 장 선물하시면 될 걸”

이라는 말로 다시는 봉투하지 말라 했다는데, 얼마 후 사과 상자 가득한 팬티 선물을 받고 기절 할 뻔 했다고 한다.

그 분이 팬티 장사를 하다 업종변경을 한 후, 남아돌아가는 게 팬티였다나! 그 팬티로 이웃과 친척, 친구끼리 나눔의 잔치를 했다던가? 담임한지 10년, 20년이 지난 지금도 계속 연락하는 제자를 많이 둔 권 선생님 이야기다.

지난 가을에도 10년 된 학부모가 직접 농사지은 것이라며 따뜻한 떡을 해서 머리에 이고 학교로 찾아왔단다. 인기의 비결을 물었더니 덤덤하게 대답했다.