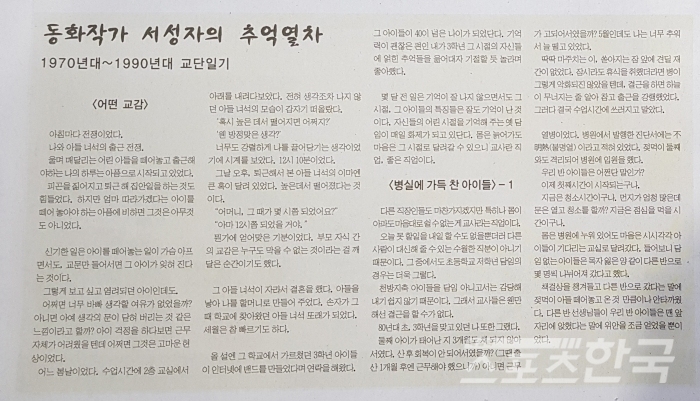

[데일리스포츠한국 서성자 기자] 아침마다 전쟁이었다. 나와 아들 녀석의 출근 전쟁.

울며 매달리는 어린 아들을 떼어놓고 출근해야하는 나의 하루는 아픔으로 시작되고 있었다.

피곤을 짊어지고 퇴근 해 집안일을 하는 것도 힘들었다. 하지만 엄마 따라가겠다는 아이를 떼어 놓아야 하는 아픔에 비하면 그것은 아무것도 아니었다.

신기한 일은 아이를 떼어놓는 일이 가슴 아프면서도, 교문만 들어서면 그 아이가 잊혀 진다는 것이다.

그렇게 보고 싶고 염려되던 아이인데도.

어쩌면 너무 바빠 생각할 여유가 없었을까? 아니면 아예 생각의 문이 닫혀 버리는 것 같은 느낌이라고 할까? 아이 걱정을 하다보면 근무자체가 어려웠을 텐데 어쩌면 그것은 고마운 현상이었다.

어느 봄날이었다. 수업시간에 2층 교실에서 아래를 내려다보았다. 전혀 생각조차 나지 않던 아들 녀석의 모습이 갑자기 떠올랐다.

‘혹시 높은 데서 떨어지면 어쩌지?’

‘웬 방정맞은 생각?’

너무도 강렬하게 나를 끌어당기는 생각이었기에 시계를 보았다. 12시 10분이었다.

그날 오후, 퇴근해서 본 아들 녀석의 이마엔 큰 혹이 달려 있었다. 높은데서 떨어졌다는 것이다.

“어머니, 그 때가 몇 시쯤 되었어요?”

“아마 12시쯤 되었을 거야.”

뭔가에 얻어맞은 기분이었다. 부모 자식 간의 교감은 누구도 막을 수 없는 것이라는 걸 깨달은 순간이기도 했다.

그 아들 녀석이 자라서 결혼을 했다. 아들을 낳아 나를 할머니로 만들어 주었다. 손자가 그 때 학교에 찾아왔던 아들 녀석 또래가 되었다. 세월은 참 빠르기도 하다.

올 설엔 그 학교에서 가르쳤던 3학년 아이들이 인터넷에 밴드를 만들었다며 연락을 해왔다. 그 아이들이 40이 넘은 나이가 되었단다. 기억력이 괜찮은 편인 내가 3학년 그 시절의 자신들에 얽힌 추억들을 읊어대자 기절할 듯 놀라며 좋아했다.

몇 달 전 일은 기억이 잘 나지 않으면서도 그 시절, 그 아이들의 특징들은 잘도 기억이 난 것이다. 자신들의 어린 시절을 기억해 주는 옛 담임이 매일 화제가 되고 있단다. 몸은 늙어가도 마음은 그 시절로 달려갈 수 있으니 교사란 직업, 좋은 직업이다.

<병실에 가득 찬 아이들> - 1

다른 직장인들도 마찬가지겠지만 특히나 몸이 아파도 마음대로 쉴 수 없는 게 교사라는 직업이다.

오늘 못 할일을 내일 할 수도 없을뿐더러 다른 사람이 대신해 줄 수 있는 수월한 직분이 아니기 때문이다. 그 중에서도 초등학교 저학년 담임의 경우는 더욱 그렇다.

천방지축 아이들을 담임 아니고서는 감당해 내기 쉽지 않기 때문이다. 그래서 교사들은 웬만해선 결근을 할 수가 없다.

80년대 초, 3학년을 맞고 있던 나 또한 그랬다.

둘째 아이가 태어난 지 3개월도 채 되지 않아서였다. 산 후 회복이 안 되어서였을까? (그땐 출산 1개월 후엔 근무해야 했으니까) 아니면 근무가 고되어서였을까? 5월인데도 나는 너무 추워서 늘 떨고 있었다.

딱딱 마주치는 이, 쏟아지는 잠 앞에 견딜 재간이 없었다. 잠시라도 휴식을 취했더라면 병이 그렇게 악화되진 않았을 텐데, 결근을 하면 하늘이 무너지는 줄 알아 참고 출근을 강행했었다. 그러다 결국 수업시간에 쓰러지고 말았다.

열병이었다. 병원에서 발행한 진단서에는 不明熱(불명열) 이라고 적혀 있었다. 젖먹이 둘째와도 격리되어 병원에 입원을 했다.

우리 반 아이들은 어쩐단 말인가?

이제 첫째시간이 시작되는구나.

지금은 청소시간이구나. 먼지가 엄청 많은데 문은 열고 청소를 할까? 지금은 점심을 먹을 시간이구나.

몸은 병원에 누워 있어도 마음은 시시각각 아이들이 기다리는 교실로 달려갔다. 들어보니 담임 없는 아이들은 목자 잃은 양 같이 다른 반으로 몇 명씩 나뉘어져 갔다고 했다.

책걸상을 챙겨들고 다른 반으로 갔다는 말에 젖먹이 아들 떼어놓고 온 것 만큼이나 안타까웠다. 다른 반 선생님들이 우리 반 아이들은 맨 앞자리에 앉혔다는 말에 위안을 조금 얻었을 뿐이었다.