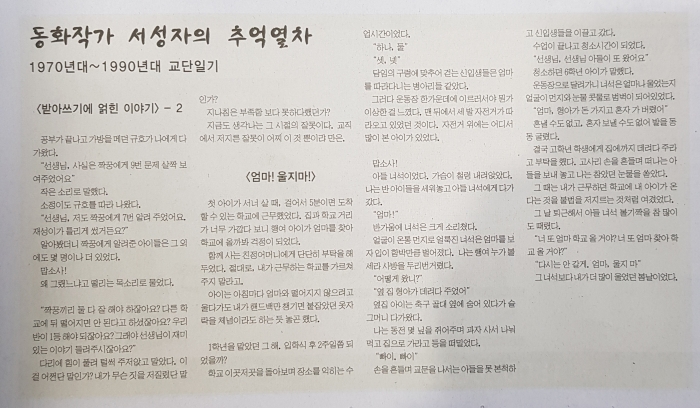

[데일리스포츠한국 서성자 기자] 공부가 끝나고 가방을 메던 규호가 나에게 다가왔다.

“선생님, 사실은 짝꿍에게 9번 문제 살짝 보여주었어요”

작은 소리로 말했다.

소정이도 규호를 따라 나왔다.

“선생님, 저도 짝꿍에게 7번 알려 주었어요. 재성이가 틀리게 썼거든요?”

알아봤더니 짝꿍에게 알려준 아이들은 그 외에도 몇 명이나 더 있었다.

맙소사!

왜 그랬느냐고 떨리는 목소리로 물었다.

“짝꿍끼리 둘 다 잘 해야 하잖아요? 다른 학교에 뒤 떨어지면 안 된다고 하셨잖아요? 우리 반이 1등 해야 되잖아요? 그래야 선생님이 재미있는 이야기 들려주시잖아요?”

다리에 힘이 풀려 털썩 주저앉고 말았다. 이걸 어쩐단 말인가? 내가 무슨 짓을 저질렀단 말인가?

지나침은 부족함 보다 못하다했던가?

지금도 생각나는 그 시절의 잘못이다. 교직에서 저지른 잘못이 어찌 이 것 뿐이랴 만은.

<엄마! 울지마!>

첫 아이가 서너 살 때, 걸어서 5분이면 도착할 수 있는 학교에 근무했었다. 집과 학교 거리가 너무 가깝다 보니 행여 아이가 엄마를 찾아 학교에 올까봐 걱정이 되었다.

함께 사는 친정어머니에게 단단히 부탁을 해 두었다. 절대로, 내가 근무하는 학교를 가르쳐주지 말라고.

아이는 아침마다 엄마와 떨어지지 않으려고 울다가도 내가 핸드백만 챙기면 붙잡았던 옷자락을 체념이라도 하는 듯 놓곤 했다.

1학년을 맡았던 그 해. 입학식 후 2주일쯤 되었을까?

학교 이곳저곳을 돌아보며 장소를 익히는 수업시간이었다.

“하나, 둘”

“셋, 넷”

담임의 구령에 맞추어 걷는 신입생들은 엄마를 따라다니는 병아리들 같았다.

그러다 운동장 한가운데에 이르러서야 뭔가 이상한 걸 느꼈다. 맨 뒤에서 세 발 자전거가 따라오고 있었던 것이다. 자전거 위에는 어디서 많이 본 아이가 있었다.

맙소사!

아들 녀석이었다. 가슴이 철렁 내려앉았다. 나는 반 아이들을 세워놓고 아들 녀석에게 다가갔다.

“엄마!”

반가움에 녀석은 크게 소리쳤다.

얼굴이 온통 먼지로 얼룩진 녀석은 엄마를 보자 입이 함박만큼 벌어졌다. 나는 행여 누가 볼세라 사방을 두리번거렸다.

“어떻게 왔니?”

“옆 집 형아가 데려다 주었어”

옆집 아이는 축구 골대 옆에 숨어 있다가 슬그머니 다가왔다.

나는 동전 몇 닢을 쥐어주며 과자 사서 나눠먹고 집으로 가라고 등을 떠밀었다.

“빠이. 빠이”

손을 흔들며 교문을 나서는 아들을 못 본척하고 신입생들을 이끌고 갔다.

수업이 끝나고 청소시간이 되었다.

“선생님, 선생님 아들이 또 왔어요”

청소하던 6학년 아이가 말했다.

운동장으로 달려가니 녀석은 얼마나 울었는지 얼굴이 먼지와 눈물 콧물로 범벅이 되어있었다.

“엄마, 형아가 돈 가지고 혼자 가 버렸어”

혼낼 수도 없고, 혼자 보낼 수도 없어 발을 동동 굴렸다.

결국 고학년 학생에게 집에까지 데려다 주라고 부탁을 했다. 고사리 손을 흔들며 떠나는 아들을 보내 놓고 나는 참았던 눈물을 쏟았다.

그 때는 내가 근무하던 학교에 내 아이가 온다는 것을 불법을 저지르는 것처럼 여겼었다.

그 날 퇴근해서 아들 녀석 볼기짝을 참 많이도 때렸다.

“너 또 엄마 학교 올 거야? 너 또 엄마 찾아 학교 올 거야?”

“다시는 안 갈게. 엄마, 울지 마”

그 녀석보다 내가 더 많이 울었던 봄날이었다.