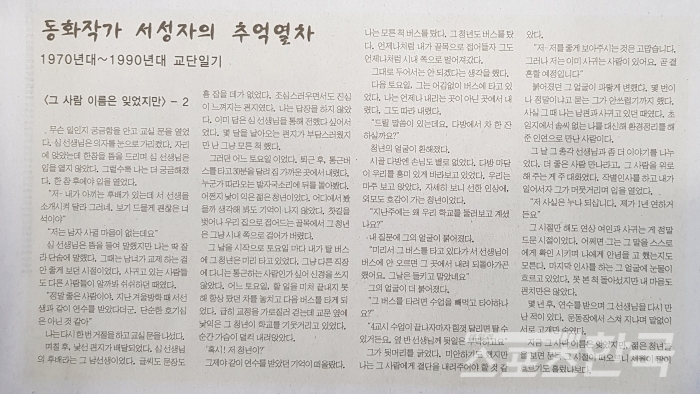

[데일리스포츠한국 서성자 기자] 무슨 일인지 궁금함을 안고 교실 문을 열었다. 심 선생님은 의자를 눈으로 가리켰다. 자리에 앉았는데 한참을 뜸을 드리며 심 선생님은 입을 열지 않았다. 그럴수록 나는 더 궁금해졌다. 한 참 후에야 입을 열었다.

“저- 내가 아끼는 후배가 있는데 서 선생을 소개시켜 달라 그러네. 보기 드물게 괜찮은 녀석이야”

“저는 남자 사귈 마음이 없는데요”

심 선생님은 뜸을 들여 말했지만 나는 딱 잘라 단숨에 말했다. 그때는 남녀가 교제 하는 걸 안 좋게 보던 시절이었다. 사귀고 있는 사람들도 다른 사람들이 알까봐 쉬쉬하던 때였다.

“정말 좋은 사람이야. 지난 겨울방학 때 서선생과 같이 연수를 받았다더군. 단순한 호기심은 아닌 것 같아”

나는 다시 한 번 거절을 하고 교실 문을 나섰다.

며칠 후, 낯선 편지가 배달되었다. 심 선생님의 후배라는 그 남선생이었다. 글씨도 문장도 흠 잡을 데가 없었다. 조심스러우면서도 진심이 느껴지는 편지였다. 나는 답장을 하지 않았다. 이미 답은 심 선생님을 통해 전했다 싶어서였다. 몇 달을 날아오는 편지가 부담스러웠지만 난 그냥 모른 척 했다.

그러던 어느 토요일 이었다. 퇴근 후, 통근버스를 타고 30분을 달려 집 가까운 곳에서 내렸다. 누군가 따라오는 발자국소리에 뒤를 돌아봤다. 어쩐지 낯이 익은 젊은 청년이었다. 어디에서 봤을까 생각해 봐도 기억이 나지 않았다. 찻길을 벗어나 우리 집으로 접어드는 골목에서 그 청년은 그냥 시내 쪽으로 걸어가 버렸다.

그 날을 시작으로 토요일 마다 내가 탈 버스에 그 청년은 미리 타고 있었다. 그냥 다른 직장에 다니는 통근하는 사람인가 싶어 신경을 쓰지 않았다. 어느 토요일, 할 일을 미처 끝내지 못해 항상 탔던 차를 놓치고 다음 버스를 타게 되었다. 급히 교정을 가로질러 걷는데 교문 옆에 낯익은 그 청년이 학교를 기웃거리고 있었다. 순간 가슴이 덜컥 내려앉았다.

‘혹시! 저 청년이?’

그제야 같이 연수를 받았던 기억이 떠올랐다. 나는 모른 척 버스를 탔다. 그 청년도 버스를 탔다. 언제나처럼 내가 골목으로 접어들자 그도 언제나처럼 시내 쪽으로 멀어져갔다.

그대로 두어서는 안 되겠다는 생각을 했다.

다음 토요일, 그는 어김없이 버스에 타고 있었다. 나는 언제나 내리는 곳이 아닌 곳에서 내렸다. 그도 따라 내렸다.

“드릴 말씀이 있는데요. 다방에서 차 한 잔 하실까요?”

청년의 얼굴이 환해졌다.

시골 다방엔 손님도 별로 없었다. 다방 마담이 우리를 흥미 있게 바라보고 있었다. 우리는 마주 보고 앉았다. 자세히 보니 선한 인상에, 외모도 호감이 가는 청년이었다.

“지난주에는 왜 우리 학교를 둘러보고 계셨나요?”

내 질문에 그의 얼굴이 붉어졌다.

“미리서 그 버스를 타고 있다가 서 선생님이 버스에 안 오르면 그 곳에서 내려 되돌아가곤 했어요. 그날은 들키고 말았네요”

그의 얼굴이 더 붉어졌다.

“그 버스를 타려면 수업을 빼먹고 타야하나요?”

“4교시 수업이 끝나자마자 힘껏 달리면 탈 수 있거든요. 옆 반 선생님께 뒷일은 부탁하고요”

그가 뒷머리를 긁었다. 미안하기도 했지만 나는 그 사람에게 결단을 내려주어야 할 것 같았다.

“저- 저를 좋게 보아주시는 것은 고맙습니다. 그러나 저는 이미 사귀는 사람이 있어요. 곧 결혼할 예정입니다”

붉어졌던 그 얼굴이 파랗게 변했다. 몇 번이나 정말이냐고 묻는 그가 안쓰럽기까지 했다. 사실 그 때 나는 남편과 사귀고 있던 때였다. 초임지에서 솜씨 없는 나를 대신해 환경정리를 해준 인연으로 만난 사람이다.

그 날 그 총각 선생님과 좀 더 이야기를 나누었다. 더 좋은 사람 만나라고, 그 사람을 위로해 주는 게 주 대화였다. 작별인사를 하고 내가 일어서자 그가 머뭇거리며 입을 열었다.

“저 사실은 누나 되십니다. 제가 1년 연하거든요”

그 시절만 해도 연상 여인과 사귀는 게 정말 드문 시절이었다. 어쩌면 그는 그 말을 스스로에게 확인 시키며 나에게 안녕을 고 했는지도 모른다. 마지막 인사를 하는 그 얼굴에 눈물이 흐르고 있었다. 못 본 척 돌아섰지만 내 마음도 편치만은 않았다.

몇 년 후, 연수를 받으며 그 선생님을 다시 만난 적이 있다. 운동장에서 스쳐 지나며 말없이 서로 고개만 숙였다.

지금 그 사람 이름은 잊었지만, 젊은 청년들을 보면 문득 그 시절이 떠오르니 세월이 많이 흐르기도 흘렀나보다.