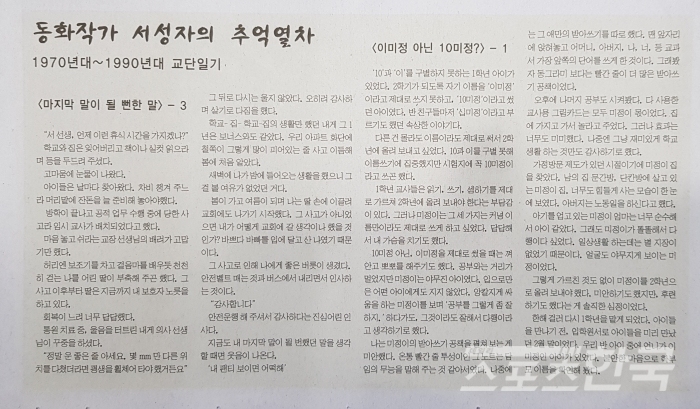

[데일리스포츠한국 서성자 기자] “서 선생, 언제 이런 휴식 시간을 가지겠나?”

학교와 집은 잊어버리고 책이나 실컷 읽으라며 등을 두드려 주셨다.

고마움에 눈물이 나왔다.

아이들은 날마다 찾아왔다. 차비 챙겨 주느라 머리맡에 잔돈을 늘 준비해 놓아야했다.

방학이 끝나고 공적 업무 수행 중에 당한 사고라 임시 교사가 배치되었다고 했다.

마음 놓고 쉬라는 교장 선생님의 배려가 고맙기만 했다.

허리엔 보조기를 차고 걸음마를 배우듯 천천히 걷는 나를 어린 딸이 부축해 주곤 했다. 그 사고 이후부터 딸은 지금까지 내 보호자 노릇을 하고 있다.

회복이 느려 너무 답답했다.

통원 치료 중, 울음을 터트린 내게 의사 선생님이 꾸중을 하셨다.

“정말 운 좋은 줄 아세요. 몇 mm 만 다른 위치를 다쳤더라면 평생을 휠체어 타야 했거든요”

그 뒤로 다시는 울지 않았다. 오히려 감사하며 살기로 다짐을 했다.

학교- 집- 학교-집의 생활만 했던 내게 그 1년은 보너스와도 같았다. 우리 아파트 화단에 철쭉이 그렇게 많이 피어있는 줄 사고 이듬해 봄에 처음 알았다.

새벽에 나가 밤에 들어오는 생활을 했으니 그걸 볼 여유가 없었던 거다.

봄이 가고 여름이 되며 나는 딸 손에 이끌려 교회에도 나가기 시작했다. 그 사고가 아니었으면 내가 어떻게 교회에 갈 생각이나 했을 것인가? 바쁘다 바빠를 입에 달고 산 나였기 때문이다.

그 사고로 인해 나에게 좋은 버릇이 생겼다. 안전벨트 매는 것과 버스에서 내리면서 인사하는 것이다.

“감사합니다”

안전운행 해 주셔서 감사하다는 진심어린 인사다.

지금도 내 마지막 말이 될 번했던 말을 생각할 때면 웃음이 나온다.

‘내 팬티 보이면 어떡해’

<이미정 아닌 10미정?> - 1

‘10’과 ‘이’를 구별하지 못하는 1학년 아이가 있었다. 2학기가 되도록 자기 이름을 ‘이미정’이라고 제대로 쓰지 못하고, ‘10미정’이라고 썼던 아이였다. 반 친구들마저 ‘십미정’이라고 부르기도 했던 속상한 이야기다.

다른 건 몰라도 이름이라도 제대로 써서 2학년에 올려 보내고 싶었다. 10과 이를 구별 못해 이름쓰기에 집중했지만 시험지에 꼭 10미정이라고 쓰곤 했다.

1학년 교사들은 읽기, 쓰기, 셈하기를 제대로 가르쳐 2학년에 올려 보내야 한다는 부담감이 있다. 그러나 미정이는 그 세 가지는 커녕 이름만이라도 제대로 쓰게 하고 싶었다. 답답해서 내 가슴을 치기도 했다.

10미정 아닌, 이미정을 제대로 썼을 때는 껴안고 뽀뽀를 해주기도 했다. 공부와는 거리가 멀었지만 미정이는 야무진 아이였다. 입으로만은 어떤 아이에게도 지지 않았다. 앙칼지게 싸움을 하는 미정이를 보며 ‘공부를 그렇게 좀 잘 하지.’ 하다가도, 그것이라도 잘해서 다행이라고 생각하기로 했다.

나는 미정이의 받아쓰기 공책을 펼쳐 보는 게 미안했다. 온통 빨간 줄 투성이인 그 노트는 담임의 무능을 말해 주는 것 같아서였다. 나중에는 그 애만의 받아쓰기를 따로 했다. 맨 앞자리에 앉혀놓고 어머니, 아버지, 나, 너, 등 교과서 가장 앞쪽의 단어를 쓰게 한 것이다. 그래봤자 동그라미 보다는 빨간 줄이 더 많은 받아쓰기 공책이었다.

오후에 나머지 공부도 시켜봤다. 다 사용한 교사용 그림카드는 모두 미정이 몫이었다. 집에 가지고 가서 놀라고 주었다. 그러나 효과는 너무도 미미했다. 나중엔 그냥 재미있게 학교생활 하는 것만도 감사하기로 했다.

가정방문 제도가 있던 시절이기에 미정이 집을 찾았다. 남의 집 문간방, 단칸방에 살고 있는 미정이 집. 너무도 힘들게 사는 모습이 한 눈에 보였다. 아버지는 노동일을 하신다고 했다.

아기를 업고 있는 미정이 엄마는 너무 순수해서 아이 같았다. 그래도 미정이가 똘똘해서 다행이다 싶었다. 일상생활 하는데는 별 지장이 없었기 때문이다. 얼굴도 야무지게 보이는 미정이었다.

그렇게 가르친 것도 없이 미정이를 2학년으로 올려 보내야 했다. 미안하기도 했지만, 후련하기도 했다는 게 솔직한 심정이었다.

한해 걸러 다시 1학년을 맡게 되었다. 아이들을 만나기 전, 입학원서로 아이들을 미리 만났던 2월 말이었다. 우리 반 아이 중에 언니가 이미정인 아이가 있었다. 불안한 마음으로 학부모 이름을 확인해 봤다.